In occasione della mostra “Barocco globale. Il mondo a Roma nel secolo di Bernini”, alle Scuderie del Quirinale dal 4 aprile al 13 luglio 2025, sarà eccezionalmente consentito l’accesso al Salone dei Corazzieri, ambiente normalmente precluso al pubblico in quanto sede di cerimonie ufficiali e udienze istituzionali del Capo dello Stato. Questa apertura straordinaria rappresenta un evento culturale di notevole rilievo, sia per il valore artistico dell’ambiente, sia per il significato simbolico che esso riveste all’interno della storia architettonica e istituzionale del Palazzo del Quirinale. Il salone costituisce infatti il cuore monumentale del palazzo, il suo epicentro cerimoniale, e rispecchia appieno la funzione di rappresentanza della residenza papale prima, regia poi, infine repubblicana.

Costruito nei primi anni del Seicento come parte dell’ampliamento architettonico del Quirinale in epoca barocca, il Salone dei Corazzieri conserva in gran parte l’impianto decorativo originario, pensato secondo i codici estetici della magnificenza controriformata. L’alto soffitto ligneo a cassettoni, finemente intagliato e dorato, si armonizza con il pavimento marmoreo policromo, dove un complesso disegno geometrico riflette specularmente la partitura superiore. L’effetto sinestetico che ne deriva è di chiara matrice teatrale, coerente con la visione barocca dello spazio come palcoscenico di potere e messinscena della sovranità.

Del primo Seicento sono anche i grandiosi portali marmorei, tra cui spicca il doppio portale d’accesso alla Cappella Paolina, a dimostrazione del raccordo funzionale e simbolico tra gli spazi liturgici e quelli della diplomazia laica e spirituale. In tal senso, la decorazione pittorica del fregio superiore delle pareti, realizzata nel 1616 da una squadra di artisti diretti da Agostino Tassi, Giovanni Lanfranco e Carlo Saraceni, assume una rilevanza eccezionale per lo studio dell’iconografia del potere pontificio. L’intero ciclo è incentrato sulla rappresentazione di otto ambascerie ricevute a Roma durante il pontificato di Paolo V Borghese, celebrando la centralità della Santa Sede nel sistema geopolitico globale dell’epoca.

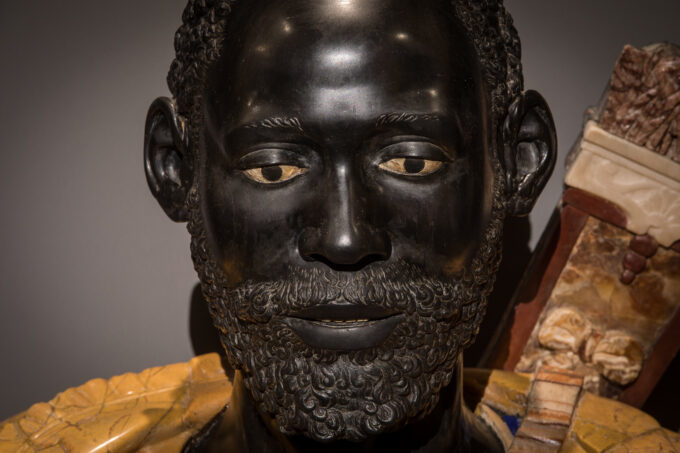

Particolarmente rilevante è la raffigurazione dell’ambasceria giapponese guidata da Hasekura Tsunenaga, che fu effettivamente ricevuto dal pontefice presso il Quirinale pochi mesi prima della realizzazione degli affreschi. Il suo ritratto è considerato una delle prime rappresentazioni ufficiali di un dignitario orientale nella pittura italiana, e testimonia l’intreccio precoce tra Europa e Asia, oggi centrale nelle riflessioni storiografiche sul barocco come fenomeno transnazionale. Il ciclo affrescato costituisce quindi una fonte iconografica di primaria importanza per la comprensione della diplomazia pontificia in epoca barocca e per l’analisi dell’immaginario culturale dell’epoca, volto a enfatizzare l’universalità del messaggio cristiano.

Con il passaggio del palazzo ai Savoia, dopo l’Unità d’Italia, il Salone dei Corazzieri venne mantenuto quasi integralmente nella sua struttura originale, a riprova della continuità tra le forme della regalità sacra e quelle del potere monarchico. Tuttavia, furono apportate alcune significative modifiche simboliche: al centro del soffitto fu collocato uno scudo crociato sabaudo, e lungo le pareti fu aggiunto un secondo fregio, dedicato agli stemmi delle principali città italiane, in omaggio all’avvenuta unificazione nazionale. Questo secondo intervento decorativo, pur più recente e meno artisticamente rilevante, rappresenta una tappa fondamentale nella stratificazione semantica dello spazio, che da sede della teocrazia papale diventa contenitore della nuova identità statuale italiana.

Nel corso del primo Novecento il salone conobbe una fase di declino e di utilizzo improprio: vi fu persino progettato un impiego come pista di pattinaggio, e nel 1912 fu allestito come campo da tennis coperto, a testimonianza di un momento di smarrimento simbolico degli spazi storici. Solo in tempi recenti il salone è stato restaurato e restituito alla sua funzione originaria di luogo di rappresentanza solenne.

Il parato che riveste attualmente le pareti è costituito da una serie di arazzi settecenteschi, suddivisi in due cicli distinti: il primo, di manifattura francese, raffigura le Storie di Psiche, mentre il secondo, misto tra manifattura francese e napoletana, è dedicato alle vicende di Don Chisciotte. Si tratta di una scelta decorativa raffinata, che introduce all’interno dello spazio un elemento narrativo e letterario, giocato sul confine tra allegoria mitologica e racconto cavalleresco. Questi arazzi, pur posteriori alla costruzione della sala, si inseriscono con coerenza visiva nel contesto barocco grazie alla vivacità cromatica e alla preziosità tessile.

Infine, la lunetta marmorea raffigurante la Lavanda dei Piedi, opera di Taddeo Landini scolpita nel 1578 per la basilica di San Pietro e trasportata nel 1616 al Quirinale, rappresenta un ulteriore elemento di rilievo: il gesto umile e rituale del Cristo che lava i piedi agli apostoli viene qui monumentalizzato nel marmo, come ammonimento morale inscritto nello spazio del potere. La scelta di collocare questa scultura nel salone principale del palazzo rivela una precisa intenzione ideologica: affiancare alla magnificenza della forma l’etica della responsabilità.

L’apertura al pubblico del Salone dei Corazzieri in occasione della mostra “Barocco globale” non è dunque un semplice evento collaterale, ma una vera e propria riattivazione culturale e simbolica di uno spazio che incarna in sé le metamorfosi del potere, l’estetica della magnificenza barocca, e la tensione costante tra funzione cerimoniale e rappresentazione iconografica. Si tratta di un’occasione irripetibile per accedere a un ambiente la cui fruizione è normalmente riservata alle alte cariche istituzionali, ma che ora viene restituito, temporaneamente, allo sguardo del pubblico in un gesto di apertura e condivisione che rientra pienamente nello spirito della mostra.