“Il conclave è il luogo dove l’umanità si vela di mistero per scegliere chi parlerà in nome dell’eterno.” – Ludwig von Pastor

Tra le istituzioni più longeve e solenni della storia universale, il conclave brilla di una luce tutta particolare: avvolto nel mistero, forgiato dalla necessità, perpetuato nella tradizione.Dal primo tentativo di regolamentazione alla fine del Medioevo fino all’ultimo imminente conclave previsto per maggio, il rituale che elegge il successore di Pietro è rimasto un atto sospeso tra terra e cielo, tra calcoli umani e presunte ispirazioni divina

All’alba della cristianità, l’elezione del vescovo di Roma avveniva per consenso spontaneo della comunità locale. La storia riferisce di acclamazioni tumultuose, in cui il clero e il popolo gareggiavano per far valere il proprio candidato.

Col progressivo intrecciarsi delle sorti della Chiesa con il potere temporale, la libertà dell’elezione papale venne minacciata da lotte intestine, da ingerenze imperiali e da devastanti vacanze della sede romana, talvolta protrattesi per anni.

Fu necessario il dramma del conclave di Viterbo (1268–1271) — il più lungo della storia, durato 33 mesi — per innescare una riforma. Stanchi della dilazione, i cittadini di Viterbo serrarono i cardinali a chiave nel Palazzo Papale, razionarono i viveri e addirittura scoperchiarono il tetto della sala, esponendo gli elettori alle intemperie per affrettare la decisione.

La lezione fu recepita da Gregorio X che, con la Ubi periculum (1274), istituzionalizzò il conclave: un’elezione sotto chiave, nel silenzio e nella preghiera, interdetta da ogni influenza esterna.

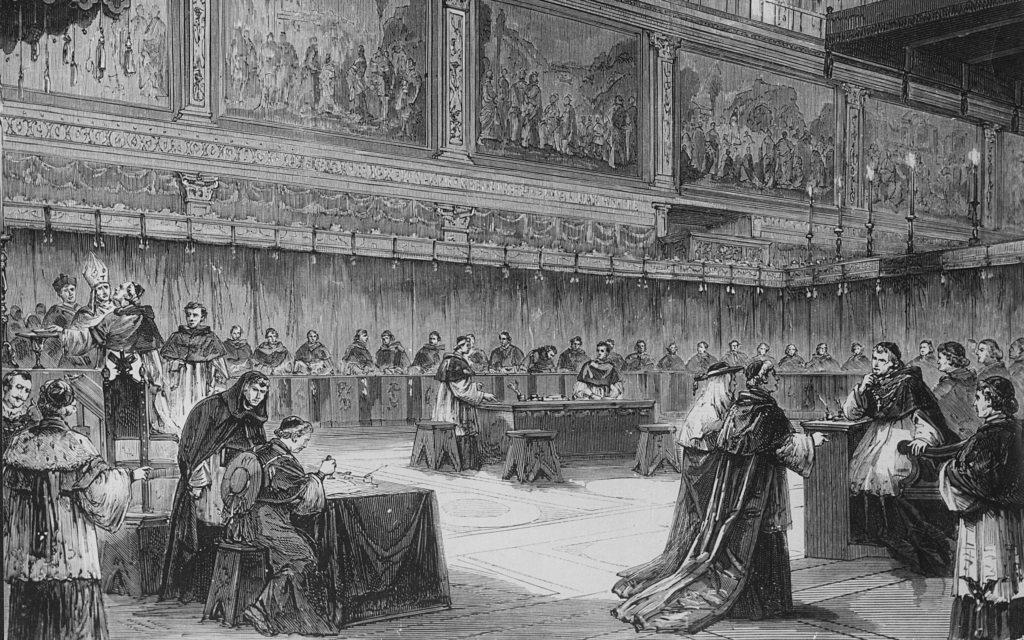

Il conclave si apre ancora oggi con una cerimonia solenne: il Veni Creator Spiritus invocato nella Cappella Sistina, il giuramento di segretezza, il comando Extra omnes! che esclude chiunque non abbia diritto di restare.

Ogni aspetto è regolato da norme severe. I cardinali devono vivere in clausura completa, privi di comunicazione con l’esterno, controllati da addetti chiamati custodi e infermieri.

Una curiosità: nel Medioevo le regole alimentari erano particolarmente draconiane.

Gregorio X stabilì che, se l’elezione si fosse protratta oltre il terzo giorno, i cardinali sarebbero stati ridotti a un solo piatto a pranzo e a cena. Dopo il quinto giorno, solo pane, vino e acqua.

Questa norma voleva essere, più che una punizione, un incentivo alla celerità sotto la pressione del disagio fisico.

Leggende narrano di cardinali che, nella disperazione, tentarono di corrompere cuochi e servitori per ottenere informazioni sugli umori del collegio.

Altri racconti parlano di bigliettini lanciati oltre le mura, nascosti in pagnotte o infilati nei vestiti. Ogni escamotage, però, veniva severamente punito, e nel tempo il sistema di sorveglianza divenne sempre più rigoroso.

Non mancavano riti di buon auspicio. Durante alcuni conclavi del Rinascimento, si usava liberare colombe bianche all’inizio delle votazioni, simbolo dello Spirito Santo invocato sui cardinali.

Altre volte, si racconta, alcuni porporati più superstiziosi indossavano sotto la veste piccole reliquie o talismani, sperando di guadagnare l’ispirazione divina o — più spesso — il consenso dei colleghi.

Il conclave più breve fu quello che nel 1503 elesse Giulio II in sole dieci ore: si dice che avesse già sapientemente tessuto alleanze prima dell’inizio.

Il più lungo, oltre a quello di Viterbo, fu quello del 1846 che elesse Pio IX: un’elezione incerta, segnata da fortissime pressioni politiche tra le potenze europee.

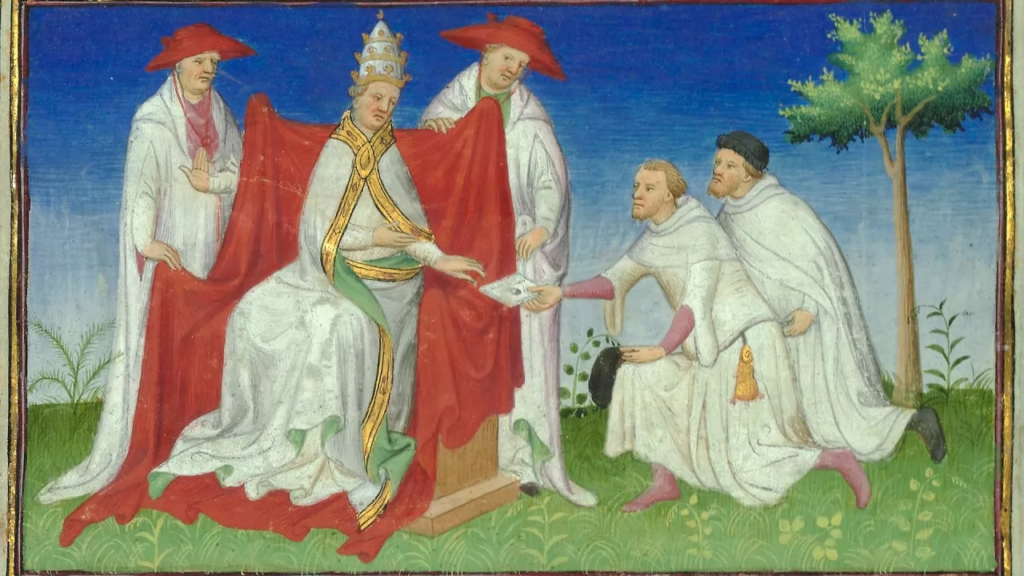

Nel conclave del 1903 accadde uno degli eventi più celebri: il cosiddetto “veto” (jus exclusivae). L’ambasciatore dell’Impero Austro-Ungarico, su ordine dell’imperatore Francesco Giuseppe, chiese di escludere il candidato favorito, il cardinale Rampolla del Tindaro.

Il veto fu accolto — scandalosamente — e l’elezione cadde su Giuseppe Sarto, che prese il nome di Pio X.

Pio X, indignato, abolì per sempre ogni pretesa di ingerenza esterna negli affari del conclave.

Nei tempi recenti, l’organizzazione logistica si è raffinata. Dal 2005 i cardinali sono ospitati nella Domus Sanctae Marthae, una residenza vaticana appositamente costruita per garantire condizioni più dignitose, ma senza compromettere la clausura.

Le votazioni avvengono due volte la mattina e due volte il pomeriggio; i risultati sono comunicati attraverso le famose fumate: nera se non si è raggiunta l’elezione, bianca quando il nuovo pontefice è stato scelto.

La “fumata bianca” non è priva di accorgimenti tecnici: viene prodotta bruciando le schede con l’aggiunta di sostanze chimiche (come il perclorato di potassio) per renderla ben visibile.

Il conclave che si aprirà a maggio si carica di un’attesa particolare. Non solo per la posta in gioco — un papato che dovrà confrontarsi con sfide epocali, dall’intelligenza artificiale al declino religioso in Europa — ma anche per la composizione del collegio cardinalizio, mai così internazionale.

Alcuni osservatori ipotizzano che potremmo assistere all’elezione del primo papa africano dai tempi leggendari di Vittore I (fine II secolo), o di un papa asiatico, a conferma della spinta missionaria globale della Chiesa.

Tuttavia, come ammonisce l’antica massima vaticana:

“Chi entra Papa, esce cardinale.”

Mai il conclave ha mancato di sorprendere, e mai, forse, sarà diverso anche questa volta.

Il conclave, pur plasmato dal lento mutare dei secoli, resta inalterato nella sua sostanza: un incontro di uomini, certo, ma chiamati a interpretare un mistero più grande di loro.

Nel silenzio della Cappella Sistina, sotto gli affreschi michelangioleschi, il tempo si sospende e la storia si scrive ancora una volta, fedele a quella parola antica che racchiude la meraviglia di ogni inizio: Habemus Papam.