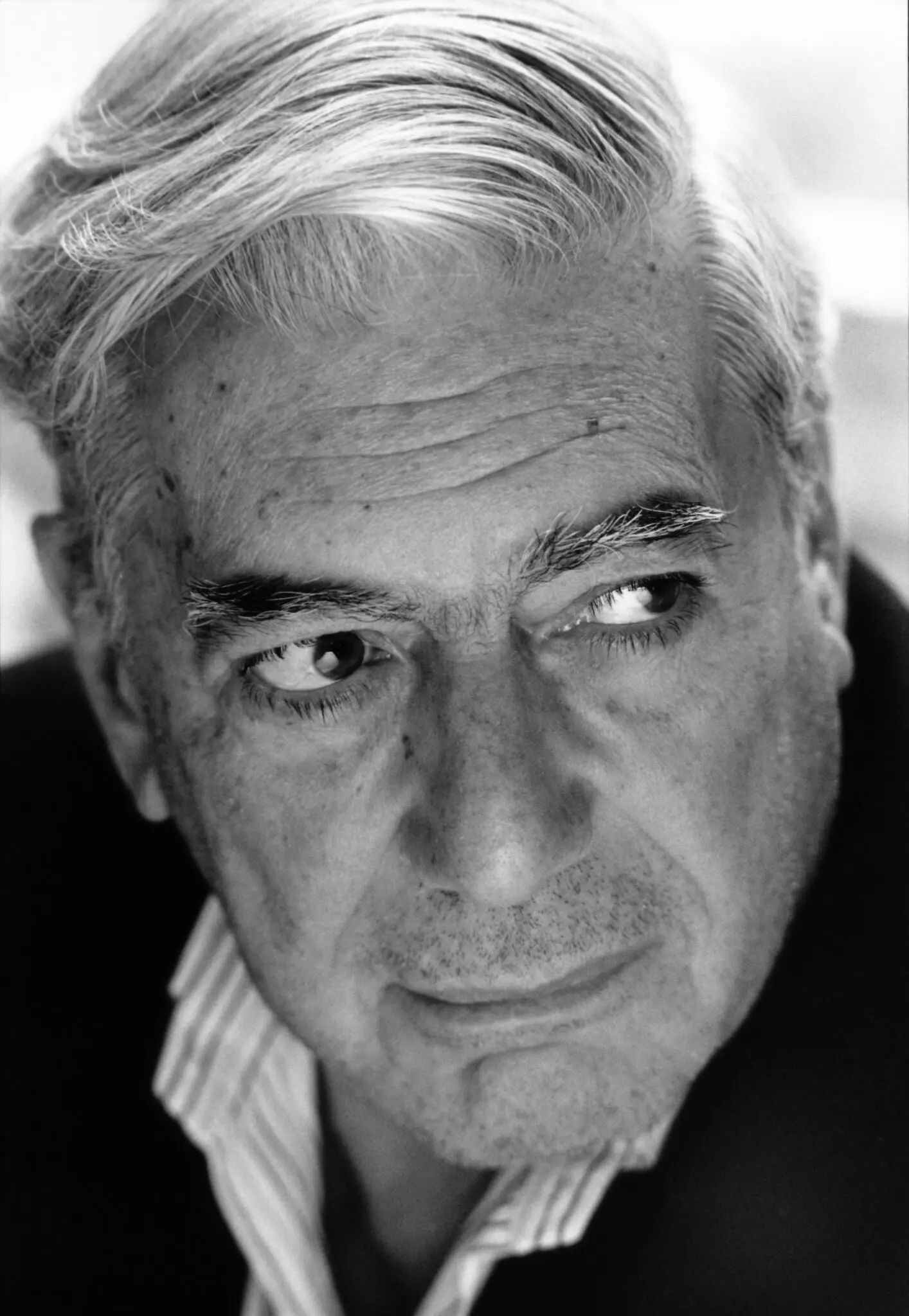

Con la morte di Mario Vargas Llosa si spegne non soltanto un grande scrittore, ma una voce irrinunciabile della modernità letteraria, una coscienza acuta, quasi tagliente, che ha saputo raccontare la storia del Sudamerica come se fosse un teatro di fantasmi e passioni, di inganni politici e desideri inconfessabili. Nato ad Arequipa, in Perù, il 28 marzo del 1936, Vargas Llosa è cresciuto nel cuore inquieto del continente latinoamericano, un luogo in cui la vita è sempre più intensa della finzione, e proprio per questo reclama romanzi che siano più veri del reale.

Figlio di una famiglia divisa, educato dapprima in ambienti borghesi e poi nella rigida disciplina delle scuole militari, Vargas Llosa ha trovato presto nella letteratura una forma di evasione e rivolta, un’arma contro le costrizioni della società e le ipocrisie del potere. Ha studiato Lettere e Diritto a Lima, poi si è trasferito a Madrid e infine a Parigi, dove ha iniziato a vivere pienamente quella condizione dell’intellettuale nomade, sospeso tra le lingue, le idee, i disinganni della storia.

La consacrazione arriva con La ciudad y los perros (1963), tradotto in Italia come La città e i cani, romanzo feroce e implacabile ambientato in un collegio militare, dove la brutalità dell’educazione si fa metafora del potere e della società peruviana. Il libro scandalizza, divide, conquista. È l’inizio di un percorso che porterà Vargas Llosa a scrivere alcuni dei romanzi più importanti del secondo Novecento: La casa verde, Conversazione nella Catedral, Zia Giulia e lo scribacchino, La guerra della fine del mondo, La festa del caprone — ognuno di questi libri è una sfida lanciata alla realtà, una indagine nelle viscere del potere, della religione, dell’amore, della violenza. I suoi personaggi vivono sempre sul crinale, tra illusione e abisso.

Ma Vargas Llosa non è stato soltanto romanziere. È stato saggista, giornalista, polemista politico, candidato alla presidenza del Perù nel 1990, e osservatore attento dei processi storici che hanno attraversato l’America Latina e l’Europa. Il suo pensiero si è fatto via via sempre più liberale, in senso classico: un’adesione alla democrazia rappresentativa, alla libertà individuale, alla tolleranza, che lo ha spesso reso impopolare in certi ambienti intellettuali. Ma Vargas Llosa ha sempre scelto l’impopolarità alla comodità. Credeva nella letteratura come in una vocazione etica, come in un dovere: non servire i potenti, ma raccontare la verità.

Nel 2010 ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura. L’Accademia di Svezia ha voluto riconoscere in lui “la cartografia del potere e le immagini taglienti della resistenza dell’individuo, della rivolta e della sconfitta”. È una definizione perfetta. Vargas Llosa non ha mai celebrato la vittoria. Ha raccontato, piuttosto, l’uomo che lotta anche quando sa che perderà. E in questa lotta, forse, c’è la forma più alta della libertà.

Ora che se n’è andato, resta la sua voce. Una voce severa, limpida, implacabile. Una voce che non adulava, non consolava, ma interrogava, come fanno i grandi scrittori. E oggi che il mondo è sempre più pieno di rumori, quella voce che si spegne somiglia a un silenzio pesante, profondo. Come quello che scende dopo una verità scomoda, e bellissima.

- autore de La città e i cani

- Davide Oliviero

- intellettuali liberali

- La festa del caprone

- letteratura del Novecento

- letteratura e potere

- letteratura sudamericana

- Mario Vargas Llosa

- morte di un grande scrittore

- narrativa contemporanea

- Nobel 2010

- Premio Nobel per la Letteratura

- Roma

- romanzo politico

- scrittori peruviani

- storia del Perù