Palestra Grande di Pompei, 16 aprile 2025 – 31 gennaio 2026

Pompei continua a offrirsi alla scienza archeologica come un prisma inesauribile di conoscenze. La mostra “Essere donna nell’antica Pompei”, allestita presso la Palestra Grande dal 16 aprile 2025 al 31 gennaio 2026, si propone come un’indagine multidisciplinare e approfondita sul ruolo femminile nel tessuto sociale, familiare e culturale della città vesuviana. L’eccezionale stato di conservazione di Pompei rende oggi possibile un viaggio archeologico che trascende la mera documentazione, restituendoci un universo femminile complesso, stratificato, e fondamentale per la comprensione della società romana.

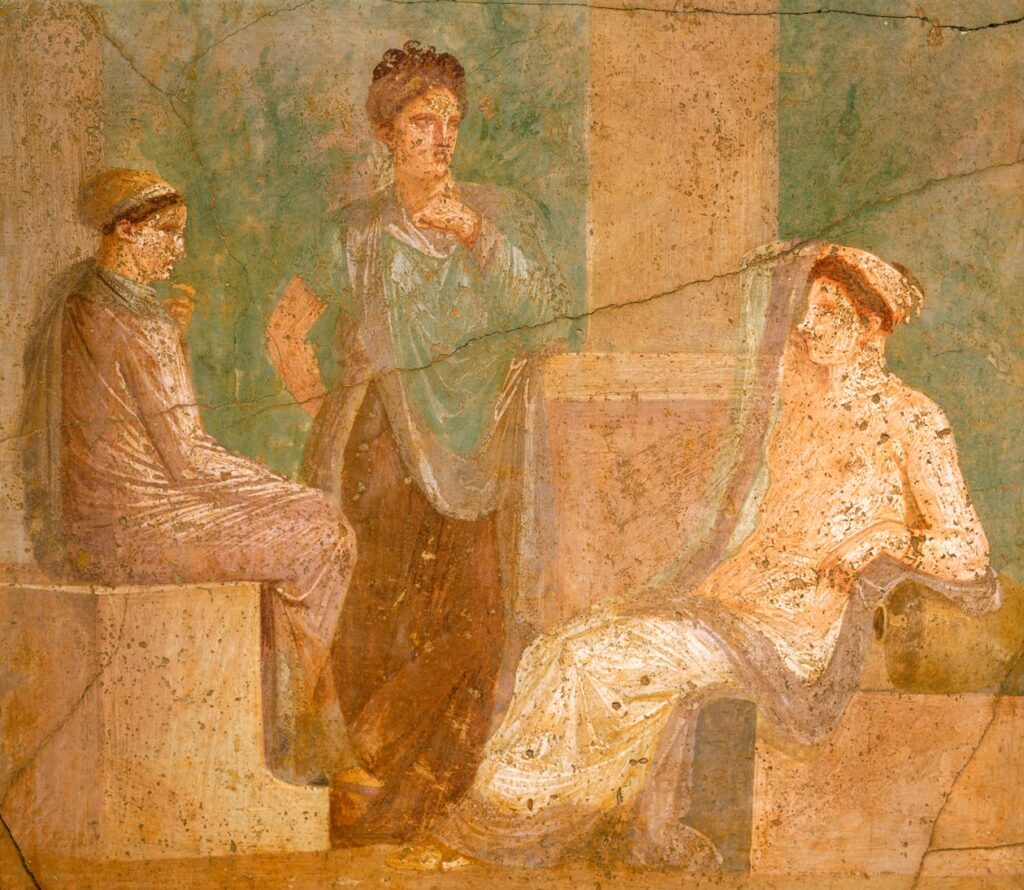

Affreschi, ritratti funerari, iscrizioni, oggetti d’uso e graffiti diventano frammenti preziosi attraverso cui leggere le esistenze delle donne pompeiane. La mostra evidenzia come la condizione femminile fosse tutt’altro che omogenea: matrone aristocratiche, liberte affrancate dal servaggio, schiave con ruoli specifici nelle domus; figlie, spose, madri e concubine sono tutte figure che partecipano alla costruzione della società, ciascuna con un proprio statuto giuridico, simbolico e pratico.

L’itinerario espositivo esplora le pratiche e i simboli legati alla vita quotidiana delle donne, documentando le trasformazioni del corpo, i rituali della bellezza, le attività fisiche e i momenti cruciali dell’esistenza. I recenti scavi condotti a Civita Giuliana hanno portato alla luce un carro cerimoniale a quattro ruote, identificato come pilentum, che veniva impiegato da donne di alto rango per occasioni rituali. Si tratta di un ritrovamento eccezionale, che getta nuova luce sulle forme di rappresentazione sociale delle élite femminili e sulla loro partecipazione visibile ai riti pubblici.

Tra le divinità venerate, Atena appare connotata da un valore specificamente femminile: protettrice del passaggio normativo da fanciulla a sposa, la sua presenza nei contesti domestici e religiosi testimonia una concezione della femminilità legata alla rigenerazione del corpo civico. In quest’ottica, il matrimonio non era soltanto un atto privato, ma un gesto politico, profondamente regolato e simbolico.

Accanto alla sfera pubblica, emerge quella domestica, con la sua economia di gesti e oggetti. Vasellame in terracotta e strumenti per la filatura o la preparazione dei cosmetici ci parlano di attività quotidiane e di consuetudini legate alla cura del corpo. Le donne romane amavano truccarsi, tingersi i capelli — prediligendo tonalità bionde — e utilizzavano parrucche, oli profumati, strigili, specchi, contenitori per unguenti. La figura dell’ornatrix, la schiava addetta all’acconciatura, rappresenta un punto di contatto tra la dimensione personale e quella sociale dell’estetica: la bellezza era un linguaggio, uno strumento di affermazione e distinzione.

Ma la bellezza non era solo vanità. In un contesto come quello pompeiano, permeato da valori simbolici e religiosi, la cura del corpo assumeva una funzione apotropaica e identitaria. Le terme, frequentate da uomini e donne, costituivano uno spazio semi-pubblico di socialità e di salute, e la pratica della ginnastica, sebbene meno documentata per le donne, era comunque accessibile. Anche le ville suburbane, spesso appartenenti a famiglie facoltose, potevano includere ambienti riservati alla sfera femminile, come giardini, cubicoli decorati, piccoli atri o spazi dedicati alla lettura e alla musica.

Non meno significative sono le testimonianze relative al parto e alla maternità. Le fonti archeologiche e letterarie suggeriscono un’alta mortalità infantile e rischi elevati per le madri, rivelando la fragilità della condizione femminile nei momenti liminari della vita. Alcuni corredi funerari appartenevano a giovani donne morte probabilmente di parto, mentre numerosi ex voto raffiguranti uteri, seni e neonati attestano una religiosità diffusa e sentita, profondamente legata alla corporeità.

Un’altra traccia che consente di seguire la voce femminile attraverso i secoli è costituita dai graffiti: non pochi quelli in cui compaiono nomi di donne, dichiarazioni amorose, invettive o appelli politici. Sebbene escluse dalle magistrature, le donne pompeiane partecipavano alla vita pubblica anche attraverso il sostegno elettorale ad alcuni candidati, come mostrano le programmata dipinte sui muri. Questo tipo di testimonianza, apparentemente effimera, racconta una presenza femminile tutt’altro che marginale, sebbene ancora soggetta alle norme di una società patriarcale.

In momenti di crisi estrema, come l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., il legame con gli oggetti si fa evidente: molte donne sono state ritrovate con gioielli addosso, spesso portati con sé nel tentativo di fuggire. Anelli, orecchini, bracciali e gemme, oltre a costituire una forma di ricchezza, erano evidentemente dotati di un valore affettivo e identitario. L’oreficeria pompeiana si distingue più per il rilievo plastico che per la raffinatezza tecnica, ma resta comunque uno specchio prezioso della vita intima.

Se l’archeologia, per sua natura, lavora con ciò che sopravvive — resti materiali, segni, lacerti — questa mostra si sforza di colmare le assenze e dare voce a chi, nella storia ufficiale, è rimasta ai margini. Ne emerge una figura femminile molteplice: presenza silenziosa ma necessaria, corpo sociale e individuale, soggetto agito e agente.

“Essere donna nell’antica Pompei” non è dunque solo una rassegna di reperti, ma un progetto culturale che interroga l’identità, la memoria e la trasmissione del sapere. Un invito a riscoprire, attraverso l’archeologia, la complessità delle relazioni umane nel tempo e lo straordinario potere narrativo della materia.