Ci sono amori che si tengono per mano senza toccarsi. Restano lì, a pochi centimetri di distanza, legati da fili invisibili che solo la memoria sa riconoscere. Amori che non esplodono, non crollano, ma esitano. Si piegano al silenzio, si nutrono di piccole abitudini, di battute lasciate a metà, di marmellate mai aperte. Il bambino dalle orecchie grandi, scritto e diretto da Francesco Lagi e portato in scena al Teatro Spazio Diamante con la compagnia Teatrodilina, è tutto qui: un pudore affettivo che si fa linguaggio teatrale. Una stanza mentale dove il passato e il presente si tengono compagnia, senza disturbarsi.

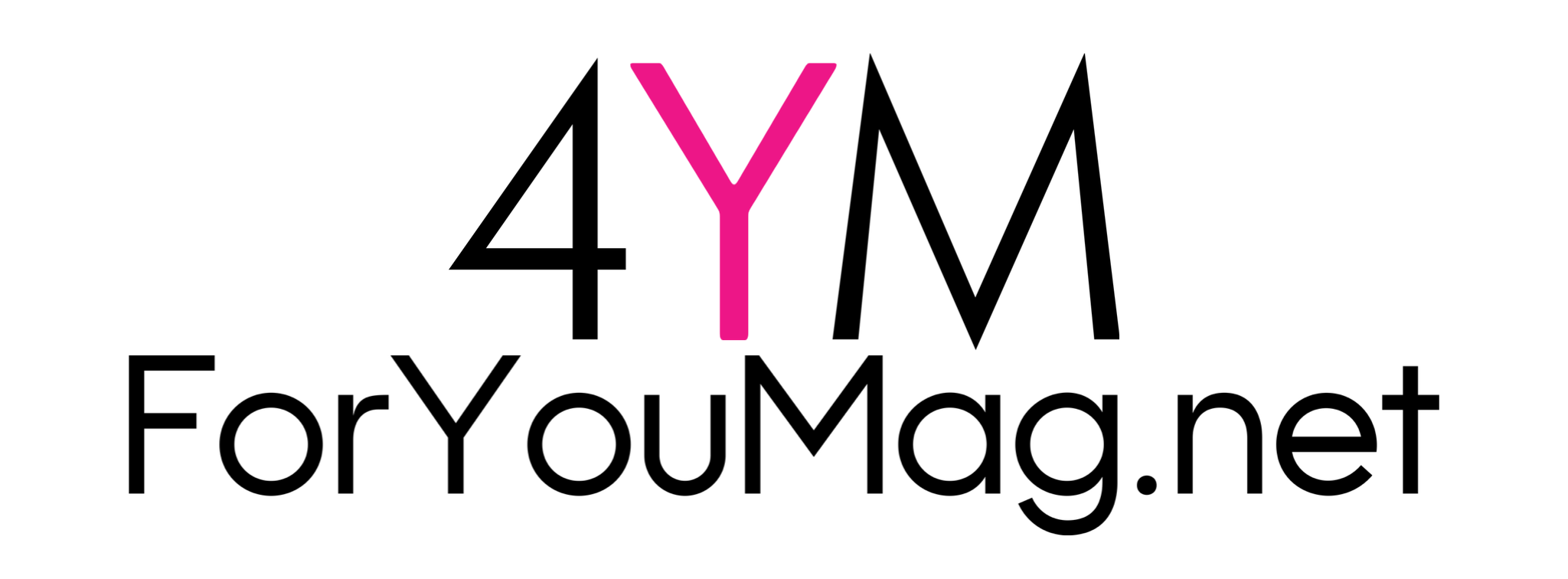

La scena è semplice, ma mai banale: un tappeto viola, pochi oggetti trasparenti – barattoli, superfici in plexiglass, vetri che non riflettono ma deformano. È uno spazio che non riproduce, ma suggerisce. Come nei sogni, che spesso sono evocati, ogni cosa è carica di significati che non si dicono, ma si sentono. E poi ci sono loro, i due protagonisti – Anna Bellato e Leonardo Maddalena – vestiti in toni vinaccia, lavanda, prugna. Colori che non gridano, ma proteggono. Che sembrano appartenere più al pensiero che al corpo.

Inizia così, con due figure in piedi, ferme, come sorprese da una domanda a cui non avevano pensato. Poi, una frase. Una voce. E tutto comincia a vibrare. C’è tenerezza, certo, ma anche quella forma sottile di resistenza che si chiama cherofobia: la paura di essere felici, perché la felicità espone, svela, rende fragili. “Mangio solo cibi viola”, dice lui a un certo punto, con la naturalezza dei bambini che credono nei talismani. È un gesto assurdo, eppure tenerissimo. Una superstizione privata, un modo per tenere a bada il caos. E nel teatro – dove tutto deve significare – è proprio questo che spiazza: l’irrazionalità delle piccole difese emotive, quelle che nessun copione saprebbe scrivere meglio della vita.

La regia di Lagi non cerca il centro, ma le crepe. Costruisce la drammaturgia come si monta un album di fotografie sfocate: un ricordo d’infanzia, un litigio sui gusti a tavola, una pianta che non cresce, un sogno raccontato con troppa precisione. I personaggi non hanno nomi, ma hanno una presenza densa, granulare, come certi amori che non si possono raccontare perché sono fatti di cose troppo piccole. Bellato e Maddalena non interpretano: custodiscono. I loro gesti sono trattenuti, la voce si spezza in inflessioni quasi impercettibili. Non recitano, ma abitano un tempo che è tutto interiore.

Anche la luce segue lo stesso ritmo: mai invadente, mai spiegata. Martin Emanuel Palma la dosa con grazia malinconica. Non illumina, ma svela per un attimo. Come il pensiero che ci attraversa prima di addormentarci, quando tutto è ancora sospeso.

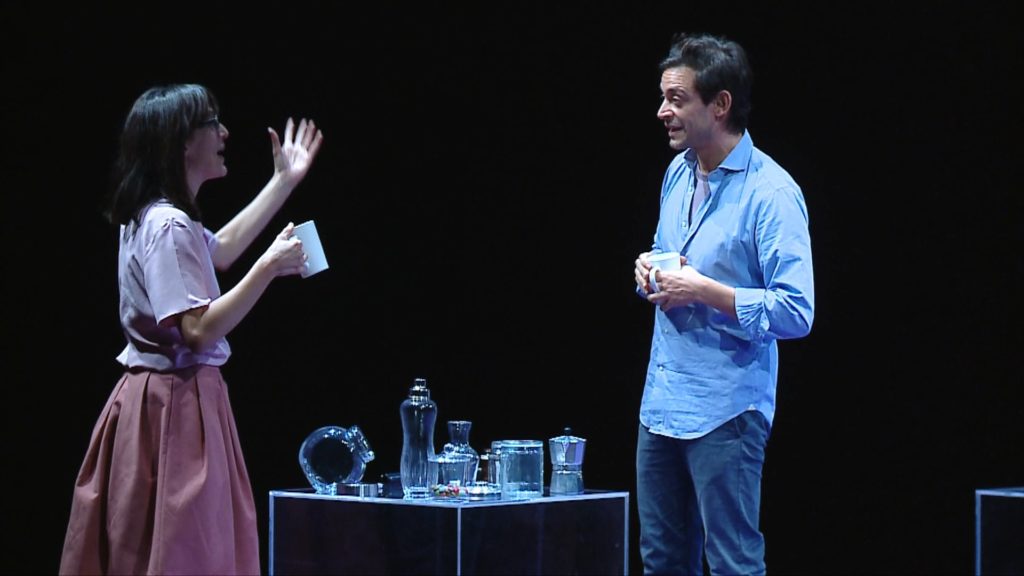

E così, lentamente, ci si ritrova a condividere con quei due una quotidianità storta, tenera, a tratti buffa. Non succede nulla di eclatante. Nessun bacio, nessun addio, nessuna verità urlata. Solo una forma d’amore che cerca il suo posto nel mondo e spesso non lo trova. Eppure continua, ostinatamente. Come una pianta che nessuno annaffia, ma che ogni tanto fiorisce.

Alla fine, non c’è un vero epilogo. Lo spettacolo si spegne com’era iniziato, ma in un ciclo invertito. Esattamente come quando, rivedendo un nastro al contrario, gli oggetti non si rompono ma si ricompongono. È un’immagine che affiora anche in scena, in uno dei momenti più belli e intensi – forse il più compiuto, per scrittura e interpretazione – in cui la frantumazione lascia spazio all’integrazione, al desiderio che qualcosa torni intero, anche solo nell’immaginazione.

La storia rimane, le dinamiche e i testi sono gli stessi, ma a cambiare è lo sguardo: i ruoli si invertono, come se l’altro diventasse specchio, eco, soglia.

E quando si esce dal teatro, non si porta via una trama, ma una sensazione: qualcosa che somiglia alla nostalgia per ciò che non abbiamo vissuto, ma che ci sembra profondamente nostro.

Perché, in fondo, anche noi – almeno una volta – abbiamo avuto delle orecchie troppo grandi. E qualcuno che ce le ha fatte amare.