Nel testamento di Papa Francesco, il desiderio di essere sepolto accanto all’immagine mariana che ha custodito ogni suo viaggio apostolico

In un passaggio intimo e solenne del suo testamento, reso pubblico il 21 aprile 2025, Papa Francesco ha espresso con parole semplici e profondissime la volontà che il suo ultimo viaggio terreno si concluda là dove, con fedeltà e umiltà, si è recato in silenzio per oltre un decennio: nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ai piedi della veneratissima icona della Salus Populi Romani. “Desidero – scrive – che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario mariano, dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico”.

Questa scelta, lungi dall’essere un semplice atto di pietà personale, si innesta in una tradizione millenaria che unisce la devozione privata dei pontefici al destino stesso della città eterna. Santa Maria Maggiore, con la sua Cappella Paolina (detta anche Borghese), è divenuta per Francesco il luogo emblematico di un pontificato segnato dall’affidamento alla tenerezza della Madre di Dio. Non sorprende, dunque, che egli desideri riposare per sempre accanto a quell’immagine, che – nella sua intensa fissità bizantina – ha vegliato sulla fede, sulle ansie e sulle speranze del popolo romano per oltre un millennio.

Il titolo Salus Populi Romani – letteralmente “Salvezza del popolo romano” – è un’eco del passato più remoto dell’Urbe. In epoca repubblicana e imperiale, Salus era una divinità romana, raffigurata come una giovane donna seduta con un serpente, simbolo di guarigione e vitalità. I templi a lei dedicati fungevano da presìdi protettivi per la città. Solo con l’imperatore Teodosio I, che nel IV secolo proibì ufficialmente i culti pagani, questo appellativo venne cristianizzato e riferito alla Theotokos, la Madre di Dio.

Secondo la tradizione, l’icona mariana sarebbe stata dipinta da San Luca e portata a Roma da Sant’Elena, madre di Costantino. Oggi sappiamo che l’opera è stata realizzata su legno di cedro nell’XI secolo, come attestano le datazioni al carbonio-14 effettuate durante l’ultimo restauro. Tuttavia, al di là della cronologia materiale, essa conserva intatto il suo potere simbolico: Maria, con il Bambino in braccio, si rivolge con lo sguardo diretto all’osservatore, mentre Cristo volge gli occhi verso la Madre, reggendo con solennità un evangeliario e benedicendo con la mano destra. È un gesto teologico e insieme affettivo, che rende questa icona unica: la Regina Coeli che si offre allo sguardo del mondo, mediatrice e rifugio.

Dal XII secolo l’immagine fu collocata in un tabernacolo marmoreo, poi, a partire dal 1613, venne traslata nella Cappella Paolina, costruita su commissione di papa Paolo V Borghese proprio per custodirla con la massima dignità. In quell’altare, Francesco si è inginocchiato prima e dopo ogni viaggio apostolico, confidando a Maria la sorte dell’umanità.

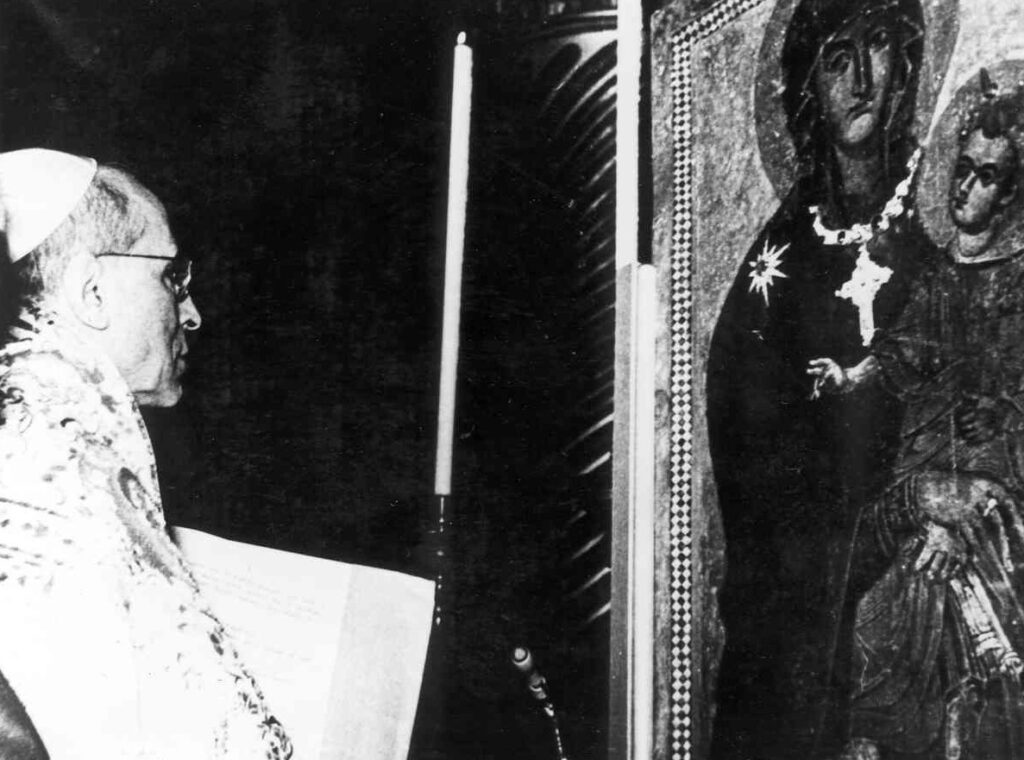

La Salus Populi Romani ha attraversato, come sentinella silente, i momenti più drammatici della storia di Roma e della Chiesa. Nel 593 fu portata in processione da Papa Gregorio Magno per implorare la fine della peste; nel 1571 Papa Pio V vi si rivolse alla vigilia della battaglia di Lepanto; nel 1837 Papa Gregorio XVI chiese il suo intervento per arrestare il colera. E ancora, nel XX secolo, fu protagonista delle solenni celebrazioni per il dogma dell’Assunzione (1950), dell’Anno Mariano (1953-54), e fu infine incoronata “Regina del Mondo” da Pio XII.

Papa Giovanni Paolo II, devoto instancabile, la indicò come protettrice delle Giornate Mondiali della Gioventù, mentre Benedetto XVI volle venerarla più volte durante il proprio pontificato. Ma è con Francesco che questo legame si è fatto quasi quotidiano: il 14 marzo 2013, il giorno dopo l’elezione, si recò nella cappella per affidare a Maria il suo servizio petrino. Nel marzo 2020, in pieno lockdown per la pandemia da COVID-19, si inginocchiò ancora una volta davanti all’icona per invocare la fine della sofferenza e, pochi giorni dopo, la fece condurre in piazza San Pietro per una delle preghiere più toccanti della storia recente, nel silenzio surreale di una Roma ferita.

La richiesta contenuta nel testamento di Papa Francesco non è solo un desiderio personale, ma il suggello coerente di un cammino evangelico. Egli ha sempre rifiutato gli onori mondani, ha scelto una vita sobria, priva di simboli di potere, prediligendo il linguaggio dell’incontro, dell’umiltà e della misericordia. Il suo desiderio di essere sepolto a Santa Maria Maggiore, vicino alla Salus Populi Romani, è un atto che parla di fedeltà, di gratitudine e di abbandono totale alla Madre, vista non solo come figura teologica, ma come presenza viva e concreta nella storia.

In quella cappella, dove l’oro dei mosaici incontra il legno millenario dell’icona, Papa Francesco affida il suo ultimo respiro al volto che per secoli ha accolto le lacrime, le speranze e le invocazioni del popolo romano. In quel gesto finale si condensa una spiritualità incarnata, che guarda con fiducia al Cielo senza mai dimenticare la terra. E forse, proprio per questo, il suo pontificato rimarrà uno dei più umani e umanissimi della storia recente. Un pontificato cominciato sotto lo sguardo della Madre, e che si concluderà – come in una preghiera silenziosa e definitiva – ai suoi piedi.